相続人がいない場合に必要となる手続き その1

相続人の存在、不存在が明らかでないときに、利害関係人等からの申立により、家庭裁判所で選任してもらう財産管理人のことです。

「相続人の存在、不存在が明らかでないとき」には、相続人全員が相続放棄をしたために相続人がいなくなった場合も含まれます。

通常、相続財産から債権の回収を図りたい債権者、相続財産の一部をもらう権利があると考える受遺者や特別縁故者等の利害関係人が、家庭裁判所に申立を行います。

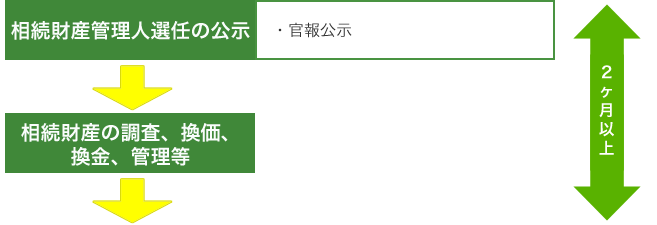

相続財産管理人の役目は、亡くなった方の財産の調査、換価、換金、管理、清算等です。

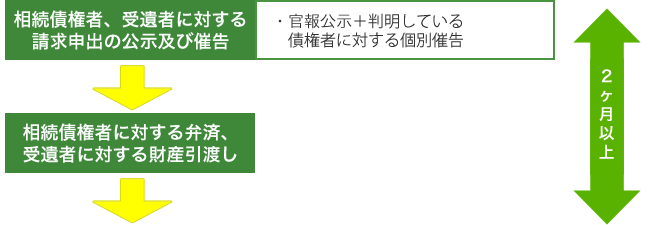

債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後に残った財産は国庫に帰属します。

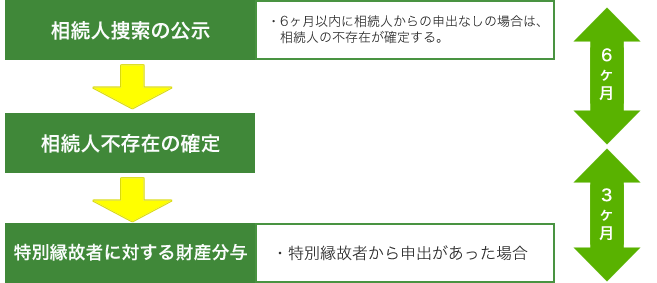

国庫に帰属する前に、特別縁故者からの申立により、家庭裁判所が相当と認めるときは、相続財産の全部または一部が特別縁故者に分与される場合があります。

概要

| 申立する裁判所(管轄裁判所) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |

|---|---|

| 申立人 |

|

| 申立費用(実費) |

|

| 予納金 | 家庭裁判所から数十万円から100万円程度の予納金の納付を求められる場合があります。 |

| 必要書類※ |

※債権者からの申立であれば、借用書、契約書等 |

相続財産管理人選任後の手続

相続人がいない場合に必要となる手続き その2

特別縁故者に対する相続財産分与の審判

亡くなった方と特別の縁故があった方(特別縁故者)からの請求により、家庭裁判所が相当と認めた場合、特別縁故者に対して、清算後に残った相続財産の全部または一部を分与することができます。

※特別縁故者に対する財産分与のポイント

特別縁故者が財産の分与を請求できるのは、相続人がいない場合に限られます。

特別縁故者が分与を受けられる財産は、相続財産の全部とは限られません。

前提の手続として、相続財産管理人の選任が必要になります。

特別縁故者だと思う方から、家庭裁判所に財産分与の申立(請求)が必要です。

申立(請求)期間の制限があります。期間の管理に注意が必要です。

概要

| 申立する裁判所(管轄裁判所) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |

|---|---|

| 申立人 |

|

| 申立期間 | 相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内 上記公告期間内に相続人の申し出がなされずに相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。 |

| 申立費用(実費) |

|

| 申立の必要書類等 |

|

※手続の流れについては、相続財産管理人選任申立の項目をご参照ください。